CDマスタリング、DSDレコーディング、ハイレゾ配信&ストリーミング。

サイデラ・マスタリングは、常に最新のテクノロジーとワークフローにより「伝わる音」の技術を提供します。

2010/05/28

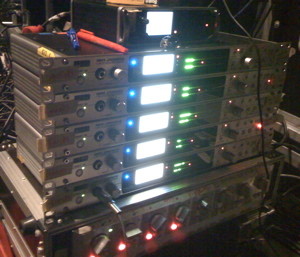

DSDレコーディング(その5)「TRIO'xMR-2000S」

2010.5.20と5.21にドラマー市原康さん率いる「TRIO'」2010春のツアーにて5.6MHzDSDライブレコーディングがありましたよ!KORG MR-2000SとSD-9003ケーブルが大活躍!

2010.5.20 @ 南青山Body&Soul

2010.5.21 @ 前橋YUMEスタジオ

詳しくは、後日「サイデラ・モーニングセッション」にて解説予定ですので、乞うご期待です!

2010/05/26

KORG MR-2レビュー

「人間の感性と“同じレベル”で録音出来るハンディなDSDレコーダー」

「DSDは演奏の空気感、リアリティーがそのまま録音出来る。サウンドは柔らかいのに立ち上がりが速く艶がある。低域は透明感があり、HighをEQしなくても充分に抜ける。」

「こんな音質が、ハンディレコーダーで、しかも内蔵マイクで実現した事実は、「録音」という概念がついに人間の感性と同じレベルに達したことを意味するのではないだろうか。」

「録音後のニュアンスの変化がきわめて少ない。つまりアーティストの細かなニュアンスをありのままに録ることが出来る。」・・・・・・

DSD の登場で音のキャラクター変化を考えずに、しかもこの価格で録音出来ることはすごいことですね。続きはぜひサンレコ6月号で。

2010/05/25

コンプの使い方(その5)「EQと組み合わせて」

「キックとスネアがしっかり前に出てベースは少し後ろでクリアに鳴っている」これはひとつの理想的なバランス。本日は「奥行きを付けるコンプのテクニック」をご紹介。

1.使用する機材はデジタルEQ(プラグインでも)+コンプ。接続はEQ→コンプの順でインサートします。

2.曲の中で前出したい音、後ろに下げたい音を決めます。例えばキック、スネア、ヴォーカルは前に出し、ベースは後ろに下げたい、など。

3.各楽器の帯域をEQで持ち上げてスイープし見つけます。その楽器だけ特に強調したい時にはQを狭く、緩やかに強調したい時はQを広めに設定します。

4.EQで前に出したい音はブーストし、後ろに下げたい音はカットします。レベルは1.0dB前後。持ち上げた帯域はコンプがかかりやすくなる=音にパンチが出ます。下げた帯域はコンプがかかりにくくなる=自然な質感を保つことが出来ます。このEQの上下でコンプに引っかかりやすさをコントロールし前に出る音と自然なままの音を作り出すことで、相対的に奥行きのあるサウンドが出来上がります。

5.そしてコンプの設定。音をまとめるためではなくニュアンスを付けるために使うのでスレッショルドはごく浅めに、リダクションが0.5dB~1.0dBとほんの少し振れる程度に設定します。レシオも1.15:1~2.0:1くらいのこちらも緩い設定です。かかり具合の調整はスレッショルドで行なうのではなくインプット・レベルでコントロールします。大きめのレベルで入力しスレッショルド、レシオは低めの値で使用します。

作業はEQ+COMPをオン・オフ切り替えながら行いましょう。音の変化がより明確に分かります。

2010/05/23

電源の極性チェック

最近では高級な電源ケーブルを使っている方もずいぶん増えてきましたね。電源ケーブルの性能を最大限に発揮するには極性を合わせる必要があります。そこで本日は電源コンセントの簡単な極性チェックの方法を説明します。一般的に電源コンセントは穴の短い方がホット、長い方がコールドとなっているはずですが、確認の為にも自分でチェックしてみましょう。道具は「デジタルテスター」を使います。

1)まずはデジタルテスターのレンジを交流(AC)レンジ(V〜マーク)にします。

2)黒いテスター棒を手で持ち(金属の部分を持つ)コンセントの穴の短い方に赤いテスター棒を差し込み測定。

3)同様にコンセントの穴の長い方に赤いテスター棒を差し込み測定。

4)数値を比較し低い値の方がコールド側になります。

もっと簡単には検電ドライバーで確認する方法があります。(検電ドライバーは持ち手のところにランプが入っているドライバーで400円程で購入出来ます)コンセントの穴にドライバーを差し込みランプが点灯した方がホット、点灯しない方がコールドとなります。ホット側の検電中にドライバーの金属部分に触れると感電しますので作業は十分に注意して行って下さい。

2010/05/22

DJ Mitsu the Beats

先日はDJ Mitsu the Beatsさんのマスタリングがありましたよ!こちらエンジニアさんはもはやおなじみのOkuda supaさん!いつもありがとうございます!

2010/05/21

goyon / Debut Album Out on 7/21,2010!

先日インスト・レゲエバンド「goyon」のマスタリングがありましたよ!

生演奏で、低音もすごく気持ちがいいです!

RSSF-001 \2,000

7/21 release

JAN:4543364026348

販売元:Sting Muzik Ltd.

goyon on myspace

インスト・レゲエバンドとして2004年に結成。レゲエを中心としたジャマイカ音楽に、ジャズ、ロック、ジャム、ソウルなどを混ぜ合わせ独特のスタイルを築いた。2007年に来日したFrankie Paulのフロント・アクトをつとめた。

そして今夏、1年以上の制作期間を経て、ついにファーストアルバムのリリースを控える。録音はKon "MPC" Ken (ex. Home Grown)の拳POWA Studio、そして共同プロデュースには17年ものキャリアをもつ本場UK帰りのルーツサウンドDirect ImpactのLEOをむかえ、多彩なゲストとともに、今までにないレゲエを聴かせる。

2010/05/20

サイデラ・モーニングセッションSPECIAL DAY-6終了しました!

今月はサラウンド月間!サイデラ・マスタリングの「サラウンド体感イベント」も追加日程で開催されましたよ!

今回は2本立て!

(1)ブラジル音楽のサラウンド・ライブレコーディングを制作環境で聴く!

(2)5.6MHzDSDリマスタリングの魅力を体験する!

また、通常のモーニングセッション後、10時より(ご招待のみでしたが)ゲストにケペル木村氏をお迎えしてサイデラ・モーニングセッションSPECIALが開催されました!

ボンバレコードさんの5.6MHzDSDリマスタリングでの再発盤をケペル木村氏の解説付きで試聴しました。5.6MHzDSDリマスタリングの効果、わかっていただけたかと思います、、、!

2010/05/19

モニター改善策(その14)「パワードスピーカーxSD-9003」

音楽制作のモニタースピーカーで大切なことは「色づけが無いサウンド」。録音した音に「何も足されること無く、引かれること無く再生される」ことが理想です。

現場で信頼出来るケーブルといえばBELDEN 1192A、CANARE L-2T2S、MOGAMI 2549などです。皆さんもご存知の通りBELDENは低域がファットになる、CANAREは元気だけど高域が少し明るくなる、MOGAMIはフラットだけど少しおとなしいという特徴があります。Saidera Ai SD-9003は限りなく色づけが少ない、レンジが広くスピード感のあるサウンドです。「Saidera Ai SD-9003 PRO」(XLR端子)にNeutrikの銀メッキ端子を採用したのは、金メッキ端子ではどうしても4kHz~8kHz辺りにピークが出来るためです。パワードスピーカーの入力ケーブルに使うだけでモニター環境を改善することが可能です。特に低域の解像度、低域の暴れの改善には最適です。また「Saidera Ai SD-9003 DJ」ではUREI 1620などのヴィンテージ・クラブ・ミキサー でも使用出来るようSwitchcraft3502AAU (RCA端子)を採用しました。

過去記事もご参照ください☆

モニター改善策(その1)

モニター改善策(その2)

モニター改善策(その3)

モニター改善策(その4)

モニター改善策(その5)

モニター改善策(その6)

モニター改善策(その7)

モニター改善策(その8)

モニター改善策(その9)

モニター改善策(その10)

モニター改善策(その11)

モニター改善策(その12)

モニター改善策(その13)

モニター改善策(その14)

2010/05/18

音像とは(その8)

僕がマスタリングの時に注意していることはTDマスターのニュアンスをじっくり聴くこと。アーティストの声質、オケと歌のバランス、広がり、奥行きなど。MIXの時にレコーディングエンジニアが緻密に作り上げているサウンドを理解しなければマスタリングの作業は出来ません。

それからどのような方向性で仕上げるのか?ディスカッションしていきます。

僕は「音像の大きさ」と「音量の大きさ」どちらを求めているのかを最初に理解するようにしています。例えばA(の曲)は音量がかなり入っているのに音が小さい、Bは音量が小さいのにこちらの方が音が大きく聴こえると言われた時にはまず音像の大きさを確認します。

もし、音量ではなく音像の大きな鳴りが必要ならドラムや歌の輪郭をはっきりさせたり中低域を太くする音作りをします。オケに迫力とパンチを出すことが出来ればヴォリュームは下げることが出来るので歪みの少ないクリアーな音作りが可能になります。アナログ機材をインサートするのも有効な手段です。僕はSSLのパッシブフェーダーをDA、ADの間にインサートすることが多いですね。アナログ独特の暖かみと倍音、透明感がプラスされます。

☆過去記事もご参照ください 旧ブログはこちら

音像とは(その1)

音像とは(その2)

音像とは(その3)

音像とは(その4)

音像とは(その5)

音像とは(その6)

音像とは(その7)

2010/05/13

マスタリングのポリシー(その2)

僕がマスタリングでこだわっていることは、TD音源をじっくり聴くことですね。TD音源をプレイバックするときは必ず別回線で、EQやコンプを外したダイレクトなセッティングで聴いています。EQ、コンプはOFFにしてもそれらを通ると色付けのついたサウンドになってしまいますので。

注意して聴いているポイントは音のフォーカス、音像の大きさ、楽器のピッチ、ヴォーカルの声質です。フォーカスが合っていないと音量が上がっても、音がシャープに聴こえず、スピード感のないサウンドになってしまいます。

また、音像はマスター音源が大きければそれを保ったまま、音量を大きくする必要があります。音像が大きければ、それほど音量を大きくすることなく、曲が大きく聴こえますので。

音質については、特にキックのピッチが変わらないこと、ヴォーカルの質感はアーティスト本人の声に聴こえるように声の芯の部分と倍音のバランスには特にこだわっています。

ヴォーカルが主役だけどオケもしっかり聴こえる、サウンドを気にする事無く曲がすっと頭に入ってくるような、そんなマスタリングを常に目指しています。

位相(フォーカス)にこだわる

スピーカーの調整もマスタリングも位相はとても重要です。写真に例える位相のずれはフォーカス(ピント)のずれです。位相が合ってないと楽器が見えるような、ヴォーカルが目の前で歌っているような、そんなリアリティーを表現することが出来ません。

逆に位相が合っていると柔らかくても立ち上がりの速いサウンドを作ることが出来ます。そのことをサウンド作りに応用するとハイを上げたりコンプを強くかけることなく抜けるサウンドを作ることが出来ます。

僕はアナログ機材を使う時にはオシレーターから1kHzを入力してLRきっちり合わせています。ケーブルなども含め0.01dB以内の誤差まで調整しています。マスタリング用のEQ、COMPにクリック式が多いのはこのずれを少しでも無くすためなんです。

アナログテープの時代は10kHzでヘッドのアジマス(ヘッドの角度)を調整していました。この調整の善し悪しがサウンドに大きく影響しましたね。きちんと合ってないとキックやヴォーカルが真ん中に聴こえずピントがずれたサウンドになってしまいます。

アウトボードを使う時にはぜひこの調整をしてみて下さい。自然で抜けの良いサウンドにきっとなるはずです。

PILEDRIVER/20年越しの制作!

先日はハードコア・バンド「PILEDRIVER」さんのマスタリングがありましたよ!

今回の作品はなんと!20年越しの制作ということでかなり気合いの入った仕上がりです!

PILEDRIVER on myspace

最高気温20度ないけども大花火大会開催。

どうも!MUSHです!

突然ですが11月16日月曜日にサイデラ・マスタリングスタジオにて「最高気温20度ないけども大花火大会」開催です!

日時:11.16 9:00a.m.~

場所:サイデラ・マスタリング(MAP)

参加費:無料

アラサーの方はじめ、どなたでも参加出来ます!

もちろんスタジオは火気厳禁なんですけれども。

音だけの、サラウンド花火大会の実施です!

サラウンドって何ってかたは、こちらへ、、、→→→

サラウンドサウンドの可能性として、前後の表現の他に高さの表現もありますよ!

さて早朝の神宮前にどでかいのがしっかり打ち上がるか、ぼくも楽しみです!

コンピューター周りのチューニング

チューニングを行いました。

求めるサウンドはデジタルでも太く密度のある音。

2000年以降のデジタルサウンドはレンジが広くきれいなサウンドなので、

1990年代のあの太い感じを出しつつ自然でリアルなサウンドを目指してみました。

電源回り、ファイヤーワイヤーのケーブル、

セッティングなどを追い込んで、

低音が固まりになって出てくるようになりました。

ケーブルは、サイデラ・マスタリング製のもの以外、高級なものは一切

使っていません。

機材との相性、サウンドの傾向を確かめながら聴き比べで決めています。

電源ケーブルは市販の製品ではなく殆どが自社製のケーブルです。

自社で制作すると取り付け方法やハンダの仕方で、

より音を追い込むことが出来ますので。

ヒップ・ホップやR&Bの低音の止まり方もすごくいいです。

ヴォーカルも芯がしっかりして倍音の透明感も増しました。

こちらも前回お話しました位相の問題が大きいと思います。

立ち上がりが速く柔らかくても切れがあるので、

高域をEQすること無く抜けのいいのはかなりビックリしました。

このサウンドはぜひ立会いマスタリングで体験してくださいね。

高音質配信とは??

どうもMUSHです!

『高音質』という言葉でみなさん何を思い浮かべますか!?

昨年は「高音質CD」としてSHM-CD、HQCD、Blu-spec CDでのCDリリースがはじまりましたね!

iTunesでも従来よりビットレートの高い「「iTunes Plus」」、地デジになってハイビジョン画質と「高音質の5.1chサラウンド!」

などなど、いろいろと高音質という言葉を聞く機会がとても増えてきています!

これらの「高音質」は、<従来のものに比べて、音質がいい!>という意味で使われています!

従来のCDや、テレビのアナログ放送などということですね!

一方で、また別の意味合いでの「高音質」の解釈があります!

<高音質=マスタークオリティ>という定義です!

Blu-ray DiscやSUPER AUDIO CDなどで、スタジオマスターと遜色ないクオリティで音楽を届けることが可能な時代なんですね。

さらに、マスタークオリティの音楽をディスクなどにパッケージせず、

インターネット配信で購入できるレーベルなども出てきていますよ!

いくつか挙げてみます!

オーディオ機器メーカーの「Linn」が運営するレーベル、

Linn Records

ノルウェーのレーベル「2L」の音楽配信、

2L music online

http://www.2l.musiconline.no/shop/default.asp

ご存知、日本のメーカーオンキヨーが運営する音楽配信、

e-onkyo music

http://music.e-onkyo.com/contents/sound.asp

まだまだ国内外に多くの高音質配信を行っているところがありますよ!

多くの高音質配信サイトでは、

MP3クオリティ<CDクオリティ<マスタークオリティの違いで価格も高くなることが多いようです。

次回は、実際に高音質配信サイトから音楽をダウンロードする過程をリポートしたいと思います!

2Lレーベルのパッケージメディアは、サイデラ・モーニングセッションでも視聴しました!

サイデラ・モーニングセッション#006終了です!

どうもサラウンド戦略推進室担当F.P.のMUSHです!

サイデラ・モーニングセッション#006

『ビョークのサラウンドのボーカルミキシング&サウンドデザインをさぐる』が終了しました!

参加者のみなさん、ありがとうございました!

〈ビョーク/サラウンド〉の視聴から、同タイトルのDVD-VideoとSACDの比較視聴、さらにサラウンドの新たなアイデアはないか?ディスカッションを行いました!

「アーティストと作品の世界観が明確になった。」

「(SACDで聴くと)ハイビジョンで再レンダリングしたみたい。」

「モノラルで収音した音源からもサラウンドにして臨場感を出すことは出来るか?」

あっと言う間でしたが非常に濃い1時間でした!

次回のサイデラ・モーニング・セッション#007は

2010.2.15 月曜日8:45AM-9:45AMに開催です! (*今回は時間が繰り上がっています。)

テーマ:「サラウンドで空間をクリエイトするには?」

参加を希望される方は、<saraudon009@gmail.com>まで会社名/氏名/年齢をご記入の上メールにてお申し込み下さい!

(スタジオスケジュール等により日程の変更または中止になる場合があります)

サイデラ・モーニングセッション#007終了です!

どうもサラウンド戦略推進室担当F.P.のMUSHです!

サイデラ・モーニングセッション#007

『サラウンドで空間をクリエイトするには?』が終了しました!

参加者のみなさん、ありがとうございました!

今回は講師として急遽(?)オノセイゲンが参加!

サイデラ・レコードのSACDサラウンド制作や、サンプリング・リバーブによる「音場/初期反射/残響コントロール」について解説してもらいました!について解説してもらいました!

ジョージ・マッセンバーグとオノセイゲンの対談や使用機材の情報はコチラ↓↓(PDF)

http://www.saidera.co.jp/PressRelease_0901.pdf

次回のサイデラ・モーニング・セッション#008は

テーマ:「Yes We Can! パーソナルなサラウンド制作」

2010.2.25 木曜日9:00AM-10:00AMに開催予定です!

参加を希望される方は、<saraudon009@gmail.com>まで会社名/氏名/年齢をご記入の上メールにてお申し込み下さい!

(スタジオスケジュール等により日程の変更または中止になる場合があります)

マスタリングありがとうございます!/ecosystem

どうもMUSHです!

先日は大阪を中心に活動するバンド、ecosystemさんのマスタリングをさせていただきました!

今回はライブで東京に来ていたタイミングでの立ち会いマスタリングということでした!

お帰りの新幹線間に合ったでしょうか。。。

スタジオでの立ち会いが難しい方は、確認用プルーフCDRで音チェックのやりとりをする「立ち会いなしマスタリング」もありますのでぜひお問い合わせください!

ecosystemさんのHPはこちら→→

幸美AMPさんのマスタリングがありました!

ナオト・インティライミ/カーニバる?のマスタリング

どうもMUSHです!

先日ナオト・インティライミさん『カーニバる?』のマスタリングがありました!

こだわりのナオト・インティライミさんのサウンドはガツンと仕上がっていますよ!

4月7日の発売です!

ナオト・インティライミさんの「ブログ・インティライミ」

- アーティスト: ナオト・インティライミ,常田真太郎,大久保薫,Yoshitaka“gakkey”Ishigaki

- 出版社/メーカー: ユニバーサル・シグマ

- 発売日: 2010/04/07

- メディア: CD

- クリック: 3回

- この商品を含むブログ (5件) を見る

サイデラ・モーニングセッション#011終了です!

どうもサラウンド戦略推進室担当F.P.のMUSHです!

サイデラ・モーニングセッション#011が終了しました!

今回はテーマを「素晴らしき-15秒の-サラウンド音楽の世界」と題し、15秒のCM用音楽のサラウンドMIXを制作現場で体験できる実践型朝活です!さらに今回はゲストをお招きし、そのゲストの方に持ち込みいただいたオリジナル素材とこちらも持ち込んでいただいた12インチタッチパネルのフィジカルコントローラー、JazzMutant/Lemurを利用してのサラウンドMIX体験でした!

当日は、使用するトラックリストを参照しながら素材トラックを確認後、まずサラウンドミックスのイメージを図に記すところからはじめました!それからその図を元にLemurを使用してサラウンドMIXを体験してもらいました!

Lemurに表示された円上に音をぐるぐる回すデザインや、リアからフロントにかけてスっとフライオーバーたり、サウンドデザインはさまざまで、非常に貴重な体験ができました!

参加のみなさま、ありがとうございました!

2010年4月5日と4月15日のサイデラ・モーニングセッションは、5月1日の「サラウンドの日」に向けた特別企画実施の為、中止とさせていただきます。

「サラウンドの日」とは、社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)と社団法人日本オーディオ協会(JAS)により2008年に「サラウンドの認知と普及を目的」に制定された日です。例年、4月下旬から5月いっぱいにかけて各地でサラウンドの体感イベントなどが行われます。

サイデラ「サラウンドの日」モーニングセッション開催です!

どうも!サラウンド戦略推進室担当F.P.のMUSHです!

来る5月1日は「サラウンドの日」ですよ!「サラウンドの日」とは、社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)と社団法人日本オーディオ協会(JAS)により2008年に「サラウンドの認知と普及を目的」に制定された日です!

例年4月の下旬から5月いっぱいにかけて、各地でサラウンドの日体感イベントが催されるんですね。

サイデラでは、5月1日に向けて「サイデラ・モーニングセッションSpecial 5DAYS」の開催ですよ!テーマは「ミュージシャンの魅力を余さず伝えるサラウンド・ライブレコーディング」!ライブの臨場感、エネルギー感、演奏のニュアンス、あるいは一瞬の静まり?etc...を再現するあるいは独り占めできるサラウンド・ライブレコーディングを是非体感してください!

『サイデラ・モーニングセッションSPECIAL 5DAYS』

テーマ:「ミュージシャンの魅力を余さず伝えるサラウンド・ライブレコーディング」弊社が録音/制作に携わったサラウンドライブ録音作品の試聴。

日時:2010.4.22、23、26、27 9:00AM-10:00AM

参加費:無料

場所:サイデラ・マスタリング MAP (PMC MB1 x5.1ch(最寄り駅;東京メトロ外苑前、JR原宿)

参加申し込み:<saraudon009@gmail.com>まで、メールにて参加希望日/お名前/年齢/所属をお知らせ下さい。

日時:2010.4.28 5:00PM-7:00PM

テーマ:上記4日間に視聴する作品のライブ録音からミキシングを担当したオノ セイゲンが、写真なども交えながら具体的に、どのような方法でレコーディングしたのかを解説。サラウンドならではのマイキング、ライブ収録の注意点、音場の作り方、質疑応答。

参加費:1,000円(ただし4.22、23、26、27の4日間全てに参加された方は無料。)

場所:サイデラ・マスタリング MAP (PMC MB1 x5.1ch(最寄り駅;東京メトロ外苑前、JR原宿)

参加申し込み:<saraudon009@gmail.com>まで、メールにて参加希望日/お名前/年齢/所属をお知らせ下さい。

2010/05/12

Saidera Masteringのモニター環境(その6)「色づけのないモニターシステム」

音楽制作の現場ではミキシング・コンソール、プロツールスのアウト「そのままの音質」が、録音/再生されることが理想的です。ミックス作業前に(自分の聞きなれた)リファレンスCDを再生し、そのスタジオのモニターの特徴を確認しておくことが大切なのです。自分が普段聞きなれている環境と比べて、そのスタジオは「硬い音」や「柔らかい音」ではないか?低音が正確に聴こえているか?飛び出している帯域がないか?

仮に「柔らかい音」のスタジオでミックスするとします。もし、その特徴(=そのモニター環境は「柔らかい」)を知らなければ、エンジニアは自分の耳で(柔らかすぎないように)バランス良く聴こえるよう音作りをします。サウンドを補正して、無意識のうちに「硬い音」作りをしていることになります。そのスタジオではミックスがバランス良く聴こえていても、結果としてレコーダーに入っている、マスターの音は「硬い音」に録音されているのです。逆に言うと、そのスタジオで「硬い音」のミックスのプレイバックを聴くと、モニターシステムが柔らかいのでバランス良く聴こえます。

では、そのミックスを「色づけがない」モニターシステムでプレイバックするとどう聴こえるでしょう?録音されている音は硬かったということが分かります。

サイデラ・マスタリングのモニターシステムは、常に「色づけがないサウンド」を達成しています。「SD-9003」ケーブルにしても同じコンセプト(=色づけがない)で、その環境でハンダにいたるまで試聴を繰り返してできあがったケーブルです。音の特徴がないことが特徴です。機材同士はケーブルでつながっていますが、そこにケーブルの「色づけがない」ケーブルです。

バランスの良い、音作りしやすいモニター環境を整えることは、ストレスなくさらにクオリティーの高い作品作りが出来ます。

2010/05/11

サイデラ・モーニングセッションSPECIAL 5DAYS終了しました!

もうみなさん耳にタコかと思いますが、5月1日は日本オーディオ協会(JAS)と電子情報技術産業協会(JEITA)がサラウンドの普及と啓蒙の為に定めた『サラウンドの日』ですよ!このサラウンドの日に合わせて、4月下旬から5月いっぱいにかけて各地でサラウンドの体感視聴会イベントなどが行われます。

サイデラ・マスタリングでは、通常5のつく日(5,15,25日)に行っている朝活「サイデラ・モーニングセッション」の特別プログラム版「サイデラ・モーニングセッションSPECIAL 5DAYS」を、「ミュージシャンの魅力を余さず伝えるサラウンド・ライブレコーディング」をテーマに開催しました!DAY-1からDAY-4はサイデラ・マスタリングが録音や制作をお手伝いした作品の試聴を、そして最終日のDAY-5は4日間のプログラムのライブ録音からミキシングを担当したオノセイゲンのサラウンドセミナーがありました!

「サイデラ・モーニングセッションSPECIAL DAY-1~4」

「サイデラ・モーニングセッションSPECIAL DAY-5」

スタジオ内に、サンプリングリバーブで残響を付加すると、、、

まるでホールの後方席から、、、

こんへんでS席かな?「おぉっ」という声が。これはみなさん初体験ですね^^

写真やマイキング図などを交えながら、どのように収録したか?ライブ録音の注意点は?サラウンド音場の作り方etc、、、

参加いただいたみなさまありがとうございました!セミナー、いかがでしたか?

【告知!】

サイデラ・モーニングセッション SPECIAL DAY-6開催です!

日時:2010.5.18(火)9:00AM-10:00AM(メールにて要予約) / 10:00AM- 12:00(Invitation Only) 解説:ケペル木村

テーマ:

(1)ブラジル音楽のサラウンド・ライブレコーディングを制作環境で聴く!

(2)5.6MHzDSDリマスタリングの魅力を体験する!

場所:サイデラ・マスタリング MAP(PMC MB1 x5.1ch(最寄り駅;東京メトロ外苑前、JR原宿)

参加申し込み:メールによる申し込みのみ。お名前/年齢/所属をお知らせ下さい。

追加プログラム、ぜひみなさまお越し下さい。

2010/05/06

ケーブルの使いこなし(その5)「エージングの重要性」

新品のケーブルはエージングが必要です。だいたい使い始めて3日、1週間、1ヶ月で徐々に音が変化していきます。特に低域の透明感、バランス、高域の抜けが良くなります。音の情報量が増しますね。

音楽制作で試す場合、まずはモニターケーブルとして使って下さい。その後録音用のケーブルとして使えば音も安定して良い音で録音出来ますよ。