サウンド&レコーディング・マガジン2009年8月号に「KORG MR-2000S」に関する記事が掲載されています!この機材は、最高 1bit/5.6MHz DSD録音が可能なステレオ・レコーダーです。特に1bit/5.6MHzDSDに対応しているレコーダーは、同じくKORGのMR-1000以外にはありません!

Sound&Recording 2009.8

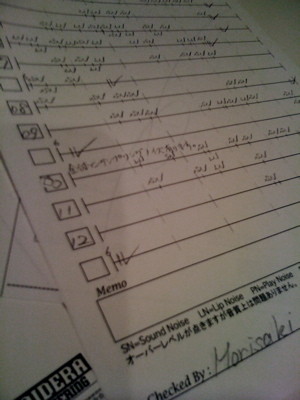

p.160-161ユーザー・レポート「ZAKxMR-2000S」より

「MRで録音したライブをAudioGateでCDにしてアーティストに渡したら、そのライブをマルチ録音していたものより良いと言われたことがありますよ。」

「AudioGateは優秀で、DSDの2.8MHzで録ったものをPCMの44.1kHzに変換しても、5.6MHzを2.8MHzに変換してもニュアンスは変わらないんです。」

MR-2000Sはその品名の通り音楽制作のステレオマスター・レコーダーとして使用することを想定されていますが、その高いポテンシャルからサイデラ・マスタリングではマルチトラックレコーディングやマスタリング時のDSDプレイバック機としてなどなど大活躍しています!

KORG MR-2000S 5.6MHzによる2009年式サイデラ・マスタリングはコチラ→→→